Umgang mit invasiven Arten im Kleingarten

Wir Menschen haben absichtlich und unabsichtlich Pflanzen aus verschiedenen Regionen der Welt in unsere Gärten eingeführt. Wenn sie aus dem Garten entweichen, können einige dieser Arten in der freien Natur großen Schaden anrichten. Wie können wir dieses Problem in unseren Kleingärten angehen können, um die biologische Vielfalt zu schützen?

Beim siebten Online-Bildungs- und Vernetzungstreffen am 17.09.2015 gab Lena Watermann Einblick in die Ausbreitung invasiver Arten und gab Tipps, wie wir im Kleingarten mit ihnen umgehen können.

Umgang mit invasiven Arten im Kleingarten

Text: Lena Watermann, Doktorandin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

In den vergangenen Jahren nahm die Aufmerksamkeit, welche invasive Arten erfahren haben, kontinuierlich zu. Während sie im wissenschaftlichen Kontext schon länger im Fokus der „Invasionsbiologie“ stehen, hat die Wahrnehmung des Phänomens in der Gesellschaft etwas länger gedauert, wobei das Thema im Zusammenhang mit anderen Ländern (vor allem Australien und Neuseeland) immer auch in der Öffentlichkeit präsent war. Die Forschung befasst sich neben dem Management invasiver Arten intensiv mit der Frage der zugrundeliegenden Mechanismen, um biologische Invasionen frühzeitig zu erkennen und vorherzusagen.

Wer sind sie und wo kommen sie her?

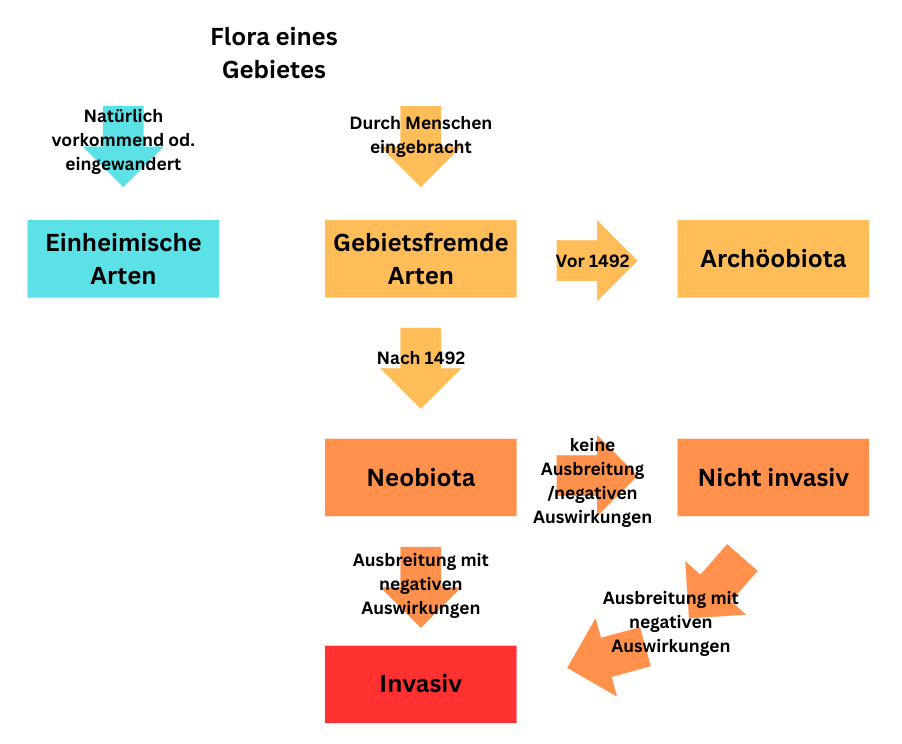

„Invasiv“ ist ein Begriff, der zwar den meisten Menschen bekannt ist, seine Definition und Verwendung ist aber oftmals etwas unklar. Zuerst einmal wird zwischen den sogenannten einheimischen und den gebietsfremden Arten unterschieden. Als einheimisch gelten alle Arten, die sich in einem Gebiet entwickelt haben oder selbstständig, durch Arealerweiterung, dorthin ausgebreitet haben. Gebietsfremde Arten sind solche, die vom Menschen absichtlich oder unabsichtlich in ein neues Gebiet verbracht wurden. Dabei gibt es eine Vielzahl von Gründen, wie diese Verbreitung passieren kann. Noch heute werden viele Pflanzen beispielsweise als Zierpflanzen eingeführt (Essigbaum, Kanadische Goldrute, Kartoffelrose), während in der Vergangenheit Pflanzen zum Beispiel absichtlich als Futterpflanzen transportiert wurden (beispielsweise der Riesen-Bärenklau für Rinder). Oftmals erfolgt die Einbringung aber auch unabsichtlich zum Beispiel als Verunreinigung von anderen Waren (Erde, Saatgut) oder einfach als Verunreinigung an Material, wie zum Beispiel den privaten Wanderschuhen. Für Deutschland wurde die Zahl der etablierten gebietsfremden Arten kürzlich auf fast 2000 verschiedene Arten beziffert1.

Unter den gebietsfremden Arten wird noch zwischen Archäobiota (Einbringung im neuen Gebiet erfolgte vor 1492) und den Neobiota (Einbringung erfolgte nach 1492) unterschieden. Unter den Neobiota kann das Vorkommen der Arten sehr unterschiedlich sein. Viele Arten kommen nicht dauerhaft vor (zum Beispiel weil sie nicht frosttolerant sind), andere kommen zwar dauerhaft vor, sind aber bisher „unproblematisch“. Ungefähr 10% der Arten werden jedoch irgendwann nach ihrer Einbringung in ein neues Gebiet invasiv. Der Begriff „invasiv“ wird in der Wissenschaft nicht immer identisch genutzt. Im gesellschaftlichen und rechtlichen Kontext hat sich allerdings durchgesetzt, dass invasive Arten solche sind, die vom Menschen eingebracht wurden, sich in dem neuen Gebiet selbstständig ausbreiten und dabei negative Auswirkungen haben.

Abbildung 1 Schematische Darstellung der Verwendung von Begriffen im Zusammenhang mit invasiven Arten. Einheimische Arten können nicht invasiv sein oder werden. Von den Neobiota sind nur ein Teil der Arten invasiv, allerdings ist das kein festgelegter Zustand. Im zeitlichen Verlauf kann es auch noch Jahre oder Jahrzehnte nach der ersten Einbringung einer Art dazu kommen, dass diese invasiv wird. Insofern ist es notwendig auch „unauffällige“ Arten im Blick zu behalten. Bild: Lena Watermann

Die negativen Auswirkungen können in verschiedenen Bereichen auftreten. Viele invasive Arten haben negative Auswirkungen auf Biodiversität, da sie oft konkurrenzstärker sind als einheimische Arten und damit Ressourcen nutzen, die für andere Arten dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein Gewässer, dass mit Wasserpflanzen zugewuchert ist, steht vielleicht nicht mehr für die Erholung zur Verfügung, viele invasive Tierarten sind in Deutschland ein großes Problem für bodenbrütende Vögel und manche Arten können auch Krankheiten übertragen (beispielsweise die Krebspest).

Invasive Pflanzenarten können allerdings auch direkt die menschliche Gesundheit gefährden. Der Kontakt mit dem Riesen-Bärenklau kann zu schweren Verbrennungen führen, die Beifuß-Ambrosie hingegen ist besonders für Asthmatiker ein großes Problem, da ihre Pollen hochgradig Allergen sind. Invasive Arten verursachen insgesamt große volkswirtschaftliche Schäden, welche zuletzt mit den Kosten von Naturkatastrophen verglichen wurden 2.

Warum einige Arten invasiv werden und andere nicht und wo es passiert ist eine Frage, die nicht abschließend geklärt werden kann. Grundsätzlich hängt es an dem Zusammenspiel eine Art, beziehungsweise einer Population einer Art und dem neuen Habitat. Bestimmte Arteigenschaften haben sich dabei als förderlich im Invasionsprozess gezeigt. Ein schnelles Wachstum und eine hohe Reproduktionsrate sind oft bei invasiven Arten zu beobachten. Dementgegen sind anfällige Habitate oftmals durch Störungen gezeichnet. Das ist auch der Grund, warum man an Straßenrändern, auf Brachflächen oder Baustellen oftmals invasive Arten beobachten kann. Offenboden und die Freisetzung von Nährstoffen fördern hier biologische Invasionen. Gleichzeitig kann auch Umweltstress zu solchen Störungen führen, wenn beispielsweise eine anhaltende Trockenheit die einheimischen Pflanzen vertrocknen lässt.

Ob gebietsfremde Arten in Deutschland invasiv sind, bewertet regelmäßig das Bundesamt für Naturschutz in seinen Invasivitätsbewertungen. Die neueste Bewertung aus 2025 findet sich in der BFN-Schrift Nummer 731 3.

Rechtlicher Rahmen

In Deutschland befasst sich das Bundesnaturschutzgesetz mit invasiven Arten. Der Paragraf 40 behandelt dabei die Ausbringung, sowie die Möglichkeit zur Beseitigung von gebietsfremden Arten im Allgemeinen, bezieht sich aber explizit auf die „freie Natur“.

Anders ist es mit den Paragrafen 40 a bis f, welche sich auf die Verordnung (EU) Nummer 1143/2014 beziehen. Die Verordnung über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten hat zum Ziel die negativen Auswirkungen invasiver gebietsfremder Arten zu minimieren. Kernstück ist die sogenannte „Unionsliste“ welche laufend erweitert wird und aktuell (Stand: August 2025) 114 invasive gebietsfremde Arten unionsweiter Bedeutung umfasst 4. Für alle Arten dieser Liste gelten umfangreiche Beschränkungen, so dürfen diese Arten nicht gehandelt, gezüchtet, transportiert oder besessen werden. Für einzelne Arten, die in Deutschland bisher gar nicht oder nur sehr vereinzelt vorkommen gilt zudem eine Pflicht zur sofortigen Beseitigung nach Artikel 16.

Im Gegensatz zu Tieren gibt es für Pflanzen keine „Altbestandsregelung“ (Tiere, die vor der Aufnahme der Art in die Unionsliste gehalten wurden, dürfen ausbruchsicher und unter Ausschluss der Fortpflanzung bis zum natürlichen Lebensende weiter gehalten werden). Hinter diese Regelung steht die Annahme, dass Pflanzen nicht unter Verschluss gehalten werden können und ihre Fortpflanzung in der Regel nicht auszuschließen ist. Auch eine Haltung von Wasserpflanzen im Aquarium ist verboten. Auch weit verbreitete Unionslistearten, wie das Drüsige Springkraut, sollten aus den privaten Gärten entfernt werden, da Maßnahmen in der Natur erheblich erschwert werden, wenn weiter Quellpopulationen in Siedlungsbereichen bestehen.

Maßnahmen und Management im Kleingarten

Ein Garten voller einheimischer Arten regionaler Herkunft ist aus naturschutzfachlicher Sicht am besten, aber es gibt verschiedene Gründe, warum man gebietsfremde Arten im eigenen Garten haben möchte und nicht alle Arten sind, wie oben ausgeführt, problematisch. So spricht sicherlich nichts gegen Sonnenblumen im Garten, auf der anderen Seite sollte Topinambur lieber nur in einem geschlossenen Behältnis angebaut werden. Hier zeigt sich auch schon, dass es zwei gute Gründe gibt, warum einzelne Arten aus den Gärten verschwinden sollten:

Aus naturschutzfachlicher Sicht sollten alle Arten, die bereits invasiv sind oder ein sehr hohes Invasionspotenzial haben auch in Privatgärten kein zu Hause finden. Besonders wichtig ist das, wenn im Umfeld des eigenen Gartens schon Maßnahmen zum Management einer Art laufen oder der Garten an naturschutzfachlich wertvolle Flächen angrenzt. Der eigene Garten könnte sonst zu einer Quellpopulation werden und so Naturschutzmaßnahmen ineffektiv werden lassen. Das ist auch der Grund, warum im Management angestrebt wird, möglichst alle Populationen in einem räumlichen Zusammenhang gleichzeitig zu bekämpfen. Gleichzeitig sind die Eigenschaften einiger invasiver Arten im eigenen Garten ganz direkt unerwünscht und können Probleme verursachen. Das beste Beispiel für dieses Phänomen ist der Staudenknöterich, der riesige Monokulturbestände bildet und sich selbst durch (dünne) Asphaltschichten durchdrücken kann. Einmal etabliert ist diese Art nur mit hohem zeitlichem und finanziellem Aufwand zu bekämpfen. Auch invasive Bäume wie der Götter- und der Essigbaum können zum Ärgernis werden, wenn sich ihre Wurzelausläufer im gesamten Garten ausbreiten.

Abbildung 2 Invasive Staudenknöteriche dürfen nicht nur oberflächlich entfernt werden. Ihre Wurzeln können bis zu 3 Meter tief ins Erdreich reichen und sie treiben auch von weit unten wieder durch. Dabei können sie sich auch durch Terassenböden oder dünne Asphaltdecken durchdrücken, so dass sie nicht nur ein naturschutzfachliches Problem darsetellen. Bild: Lena Watermann

Zusammenfassung

Die negativen Auswirkungen invasiver Arten zu minimieren ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Isolierte Maßnahmen sind bei etablierten Vorkommen nur selten erfolgreich, jedoch können koordinierte Aktionen große positive Effekte haben. Dafür müssen invasive Arten korrekt erkannt werden, wobei das Thema in der Öffentlichkeit zunehmend präsenter wird. Maßnahmen gegen die verschiedenen Arten sollten priorisiert werden, da sonst die Gefahr besteht, zu viel auf einmal zu wollen. Dabei sollte sowohl der direkte negative Einfluss auf die Gärten als auch auf die Umgebung beachtet werden. Laufen schon Maßnahmen gegen invasive Arten im Umfeld, sollten diese unbedingt weiträumig unterstützt werden. Den größten Effekt aber hat der Verzicht auf das Anpflanzen (potenziell) invasiver Arten, auch wenn diese noch weit verbreitet im Handel zu erwerben sind. Die Mischung aus Management und Prävention ist die Grundlage dafür erfolgreich die negativen Auswirkungen invasiver Arten auf die Biodiversität zu minimieren.

Beim Management invasiver Arten ist es unverzichtbar sich im Vorfeld mit der Art und den Zielen der eigenen Maßnahme auseinander zu setzen. Für viele Unionslistearten finden sich gut geeignete Maßnahmen in sogenannten Management- und Maßnahmenblättern5. Bei krautigen Arten ist es meistens sinnvoll diese herauszureißen und vor allem auch ein Aussamen zu verhindern. Dabei sollte Pflanzenmaterial von invasiven Arten immer dem Restmüll zugeführt werden. Die invasiven Staudenknöterich-Arten beispielsweise können aus den kleinsten Pflanzenteilen wieder austreiben und sollten daher niemals irgendwo gelagert oder gar kompostiert werden. Bei invasiven Bäumen hingegen würde ein Fällen der Bäume zu einem verstärkten Austrieb führen und kann daher das Problem verstärken. Klassischerweise werden invasive Bäume geringelt (die Nährstoffversorgung der Bäume wird unterbrochen), was zu einem langsamen Absterben führt, jedoch ist hier eine potenzielle Gefährdung durch Totholz im Laufe des Absterbens des Baumes zu beachten. Alternativ kann vorher die Krone des Baumes entfernt und dann der Stumpf geringelt werden, oder der Baum wird normal gefällt, in der Folge müssen dann aber über lange Zeit konsequent alle Wurzelausläufer entfernt werden.

Prävention

Der effektivste Ansatzpunkt für den Umgang mit invasiven Arten ist allerdings die Prävention, also invasive Arten nicht im eigenen Garten anzubauen. Nur die Unionslistearten unterliegen einem Handelsverbot, alle anderen invasiven Neophyten können in der Regel mehr oder weniger häufig im Handel erworben werden. Hier sollten Gärtnerinnen und Gärtner kritisch sein und auf die Pflanzung von (potenziell) invasiven Arten verzichten. Zudem sollten grundsätzlich keine Pflanzen gekauft werden, die unzureichend deklariert sind, beispielsweise nur mit dem Gattungsnamen, oder gar keine Deklaration erhalten. Erst kürzlich warnte das Julius-Kühn-Institut vor den Gefahren, die von nicht bestelltem Saatgut ausgehen6. Und auch Werbegeschenke mit Samenmischungen sollten nur in Töpfen ausgesät werden, weil oft eine Aufstellung des Inhaltes fehlt.

Weiterführende Infos

Das Bundesamt für Naturschutz gibt auf der Webseite neobiota.bfn.de umfangreiche Informationen zu gebietsfremden und invasiven Arten.

Der Naturgarten e.V. hat ein Handbuch entwickelt, das bei der Erkennung von invasiven Neophyten im Naturgarten hilft.

Da sich die Kleingartenordnungen je nach Bundeland, Stadt und Regionalverband unterscheiden , sollten Sie sich auch über regionale Anbauverbote informieren.

Fußnoten & Quellen

1 Haubrock, P.J., Soto, I., Cano-Barbacil, C. et al., Germany’s established non-native species: a comprehensive breakdown. Environ Sci Eur 37, 56 (2025). https://doi.org/10.1186/s12302-025-01094-w

2 Anna J. Turbelin, Ross N. Cuthbert, Franz Essl, Phillip J. Haubrock, Anthony Ricciardi, Franck Courchamp, Biological invasions are as costly as natural hazards, Perspectives in Ecology and Conservation, Volume 21, Issue 2, 2023, Pages 143-150, ISSN 2530-0644, https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.03.002

3 https://bfn.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/1936/file/Schrift731.pdf

4 https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-4-die-unionsliste.html

5 https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-19-management.html

6 https://www.julius-kuehn.de/pressemitteilungen/pressemeldung/n/augen-auf-bei-nicht-bestelltem-saatgut-moeglichst-den-behoerden-melden-und-im-hausmuell-entsorgen