Pflanzen zur Förderung der Biodiversität in Gärten und Grünanlagen

Mit den passenden Pflanzen kann man die Artenvielfalt schützen und erhöhen. Beim fünften Online-Bildungs- und Vernetzungstreffen am 12.03.2025 gab Karsten Mody einen Einblick in das faszinierende Zusammenspiel von Pflanzen und Tieren und zeigte, was wir daraus für die Auswahl von Gartenpflanzen lernen können.

Auswahl biodiversitätsfördernder Pflanzen

Text: PD Dr. Karsten Mody, Wissenschaftler an der Hochschule Geisenheim und Vorsitzender im Naturgarten e.V.

Die bewusste Auswahl von Pflanzen für die Bepflanzung von Gärten und Grünanlagen kann einen entscheidenden Beitrag zur Förderung der Biodiversität leisten. Angesichts der globalen Biodiversitätskrise ist es von zunehmender Bedeutung, gezielt Pflanzen auszuwählen, die zur Erhaltung und Steigerung der Artenvielfalt beitragen. Ziel dieses Beitrags ist es, Kriterien für die Auswahl biodiversitätsfördernder Pflanzen vorzustellen und deren Bedeutung in verschiedenen ökologischen Zusammenhängen zu verdeutlichen.

Bevor auf den Wert von Pflanzen für die Biodiversität eingegangen wird, sollte klargestellt werden, dass Pflanzen auch aus anderen Gründen kultiviert werden. Dazu gehören (jeweils mit Beispielen) ökologische (Biodiversität, Klimaregulierung), ästhetische (Gartengestaltung), funktionale (Erosions- und Sichtschutz), soziale (Stressabbau) sowie wirtschaftliche Zwecke (Nahrungs-, Zierpflanzen- und Holzproduktion). Eine klare Bestimmung des Verwendungszwecks ist hilfreich, um die Pflanzenauswahl optimiert durchzuführen. Wenn eine Pflanze beispielsweise wegen ihrer Ästhetik gewählt wird (Stichwort „Zierpflanze“), sollte die Auswahl nicht mit Biodiversitätsvorteilen begründet werden, da es hierfür oft geeignetere Alternativen geben würde (Stichwort „heimische Wildpflanze“).

Um ein übereinstimmendes Verständnis des Begriffs „Biodiversität“ zu erreichen, wird Biodiversität hier noch einmal kurz definiert: Biodiversität umfasst drei Ebenen : genetische Vielfalt (Unterschiede innerhalb einer Art), Artenvielfalt (unterschiedliche Organismenarten) und Habitatvielfalt (verschiedene Standortbedingungen).

Die Nahrungsbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren

Wie können Pflanzen nun zur Förderung der Biodiversität beitragen? Neben der Erhaltung der genetischen Vielfalt und der Artenvielfalt der Pflanzen selbst liegt der offensichtlichste Einfluss der Pflanzen auf die Biodiversität in ihrer Rolle als Interaktionspartner für andere Organismen. Pflanzen sind die primären Hauptproduzenten in Ökosystemen und dienen anderen Organismengruppen wie Tieren und Pilzen als Nahrung. Darüber hinaus beeinflussen sie u.a. die Bodenbildung, das Mikroklima und bieten Rückzugsräume für verschiedene Tierarten. Die Beziehungen zwischen Pflanzen und ihren Nutzern sind oft das Ergebnis langfristiger Anpassungsprozesse, die bei Nahrungsbeziehungen besonders spezifisch sein können.

Auf diese Nahrungsbeziehungen wird im Folgenden besonders eingegangen. Um die Förderung der Biodiversität durch Pflanzen zu optimieren, ist es sinnvoll, die Vielfalt der Nutzergruppen zu berücksichtigen und sich nicht auf einzelne Nutzergruppen zu beschränken. Dies wird am Beispiel der pflanzenfressenden Insekten deutlich. Obwohl hier die Blütennutzer wie Bienen und Schmetterlinge mit ihren engen Wechselbeziehungen zu den Pflanzen am häufigsten betrachtet werden, gibt es eine Vielzahl anderer Nutzergruppen wie Heuschrecken, Zikaden, pflanzenfressende Käfer und Blattwespen, Fliegen und Mücken, die oft wesentlich artenreicher und ebenso spezialisiert sein können wie die Blütennutzer. Da sie auf andere Pflanzeneigenschaften angewiesen sind, sollten Pflanzen zur Förderung der Biodiversität sowohl nach den Kriterien der Blütennutzer als auch nach denen der übrigen Pflanzenfresser betrachtet werden.

Kriterien bei der Pflanzenauswahl

Pflanzen, die sowohl die Vielfalt der Blütenbesucher als auch die Vielfalt der übrigen Pflanzenfresser fördern:

- Heimische Wildpflanzen bevorzugen: Heimische Pflanzen sind aufgrund langwährender wechselseitiger Anpassungen in der Regel besser an die Bedürfnisse heimischer Tierarten angepasst als Pflanzenarten, die aus anderen Regionen stammen oder in ihren Eigenschaften züchterisch verändert wurden1.

- Erhöhung der Artenvielfalt: Die Kombination verschiedener Pflanzenarten fördert eine größere Vielfalt an Interaktionen.

- Pflanzen verschiedener Familien einbeziehen: Innerhalb von Pflanzenfamilien gibt es oft spezifische Kombinationen von Merkmalen, die bestimmte Gruppen von Tieren anziehen oder es ihnen ermöglichen, die Pflanzen zu nutzen.

- Mehrere Pflanzenindividuen pro Art pflanzen: Erhöht die Attraktivität und Nutzbarkeit für spezialisierte Pflanzennutzer.

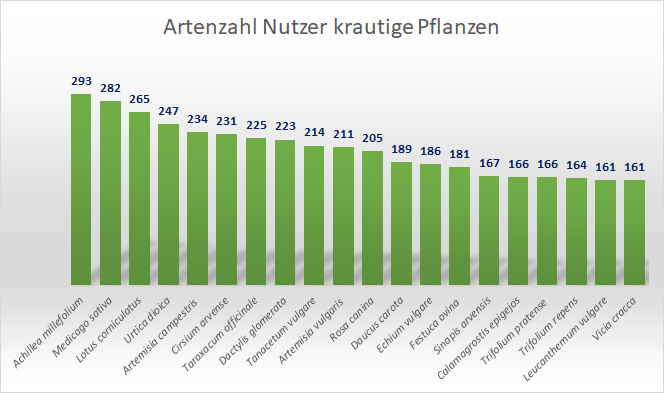

Abbildung 1 Anzahl der Nutzer verschiedener krautiger Pflanzen, Bild: Karsten Mody

Datenbanken zur Pflanzenauswahl nutzen

Im Speziellen können aus den inzwischen verfügbaren und öffentlich zugänglichen Datenbanken sehr gute Informationen über die Beziehungen zwischen Pflanzen und ihren Nutzern abgeleitet werden. So kann eine Pflanzenauswahl getroffen werden, die auf die Förderung einzelner Nutzerarten2 oder besonders vieler Nutzer (Abb. 1) abzielt. Beispiele für Datenbanken sind: https://bladmineerders.nl/, https://www.floraweb.de/lebensgemeinschaften/schmetterlingspflanzen.html und https://www.wildbienenwelt.de/.

Um die Biodiversität optimal zu fördern, sollten alle Wuchsformen von Pflanzen berücksichtigt werden. Während einjährige Pflanzen, Stauden und Gräser selbst in kleinen Gärten überall verwendet werden können, sollten immer auch einige Gehölze eingeplant werden, da krautige und verholzende Pflanzen oft sehr unterschiedliche Nutzergruppen fördern und somit erst durch die Kombination eine optimale Biodiversitätsförderung erreicht werden kann. Wie bei den krautigen Pflanzen gilt auch für die Gehölze, dass heimische Arten in der Regel deutlich mehr Arten fördern als nicht heimische3. Möchte man besonders biodiversitätsfördernde Gehölze wie z.B. Eichen auf einer Gemeinschaftsfläche einsetzen und hat nur wenig Platz zur Verfügung, so können die Bäume oft durch entsprechende Erziehung an den geringen Platz angepasst werden (Abb. 2) und sind dennoch für viele Insektenarten als Nahrung nutzbar.

Schlussfolgerung

Die Auswahl geeigneter Pflanzen ist ein entscheidender Faktor zur Förderung der Biodiversität. Durch die Berücksichtigung heimischer Arten, die Vielfalt der Pflanzenfamilien und die Schaffung unterschiedlicher Mikrohabitate können private Gärten und Grünflächen zu wertvollen Rückzugsorten für zahlreiche Organismen werden. Mit der gezielten Pflanzenauswahl können individuelle Beiträge zum Erhalt der biologischen Vielfalt geleistet werden.

Weiterführende Infos

Der Hamburger Landesfachberater Joschka Meyer gab im zweiten Teil der Online-Veranstaltung „Pflanzen für mehr Biodiversität“ praktische Tipps zur biodiversitätsfreundlichen Bepflanzung von Kleingärten.

Eine Zusammenfassung des Naturgarten e.V. über die Studie „Home sweet home“, die der Frage nachgeht: Welche Pflanzen werden stärker von Insekten genutzt: Heimische Wildpflanzen oder nichtheimische Zierpflanzen?

Fußnoten & Quellen

1Lerch D, Blüthgen N, Mody K (2024). Home sweet home: Evaluation of native versus exotic plants as resources for insects in urban green spaces. Ecological Solutions and Evidence 5:e12380

2Aufderheide U (2019). Tiere pflanzen. Faszinierende Partnerschaften zwischen Pflanzen und Tieren. Pala Verlag, Darmstadt

3Aufderheide U, Peters C, Mody K, Marxen-Drewes H (2024). Zukunfts- oder Klimabäume: Wie gut sind die Arten zur Förderung der Biodiversität geeignet? Naturschutz und Landschaftsplanung 56:14-23. doi:10.1399/NuL.52180.