Vielfältige Pflanzen für Funktionsflächen im Kleingarten

Im Kleingarten können wir mit den passenden Pflanzen die Biodiversität schützen und erhöhen. Insbesondere Funktionsflächen wie Wege oder Rasen können durch eine ökologische Umgestaltung einen wichtigen Beitrag leisten. Beim fünften Online-Bildungs- und Vernetzungstreffen am 12.03.2025 zeigte Joschka Meyer praxisrelevante Beispiele, wie man mit Pflanzen für Insekten und andere Tiere im Garten Lebensraum und Futter bieten kann.

Funktionsflächen ökologisch wertvoll gestalten und begrünen

Text: Joschka Meyer, Landesfachberater des Landesbund der Gartenfreunde in Hamburg e.V.

Was sind Funktionsflächen?

Funktionsflächen sind Flächen, die baulich erstellt werden und deren Hauptaufgabe eine technische Funktion ist, z.B.

- Zufahrten und Parkplätze (Aufnahme von Verkehrslast)

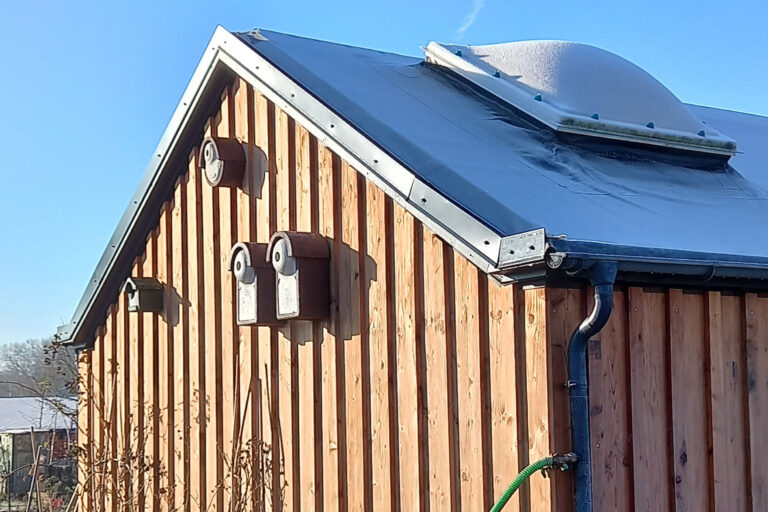

- Dächer und Wände der Laube (Witterungsschutz)

- Wege und Aufenthaltsplätze (Durchwegung und Erholung)

- Sitzmöglichkeiten (Erholung)

- Rasen (Sport und Erholung)

- Stützmauern (Abfangen von Höhenunterschieden im Gelände)

- Einfriedungen (optische Grenze, Schutz vor Eindringen/Ausbrechen)

- Sichtschutzkonstruktionen (Schutz vor Blicken und Wind/Sonne)

Alle Funktionsflächen können durch eine entsprechende Begrünung zu ökologisch wertvollem Lebensraum gestaltet werden. Da eine gärtnerische Gestaltung im Kleingartenwesen immer vorrangig zu ausschließlich baulichen Lösungen sein sollte, ist eine artenreiche Bepflanzung im besten Fall bereits bei der Planung mitzudenken.

Blühender Weg statt Schotterwüste, Foto: Joschka Meyer

Lebendige Wege und Aufenthaltsplätze

Wege und Terrassen müssen nicht gepflastert werden, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Eine offene Gestaltung mit Sand, Schotter, naturbelassenem Holz oder anderen abgestorbenen Pflanzenteilen kann in den meisten Fällen bereits dieser Aufgabe gerecht werden und zusätzlich unterschiedliche Lebensraumansprüche bedienen.

Sollten Sie dennoch eine Pflasterung bevorzugen, gilt es, die sogenannte dynamische Bauweise auszuführen. Bei dieser wird der Unterbau sowie die Pflasterbettung aus losen Schüttgütern wie Sand, Kies, Schotter oder Splitt vorbereitet, und die Deckschicht, z. B. aus Betonplatten, darauf verlegt. Auch die Fugen werden aus losem Material aufgefüllt, wie z. B. Sand. Es findet keine Verklebung mit Zement, Harzen oder anderen Verbundstoffen statt. Bei fachlich korrektem Aufbau ist die Haltbarkeit meist länger als die einer statisch verlegten Fläche. Zudem lassen sich dynamische Bauweisen einfacher umgestalten und/oder nachbessern, weshalb diese Bauweise auch der Kleingartenpacht mit wechselnden Parzellennutzerinnen und -nutzern entspricht.

Pflastern Sie mit ausreichender Fugengröße (≥ 0,5 cm). Diese verbessern die Wasseraufnahme und dienen oft Spezialisten unter den Pflanzen und Tieren als wichtiger Lebensraum. Je nach Pflasterung und ob es sich um Randbereiche oder viel betretene Stellen handelt, müssen unsere Fugengewächse mal mehr, mal weniger Tritt aushalten und dürfen auch höher wachsen oder eben nicht.

Diese niedrig bleibenden Arten sind ökologisch wertvoll sind und kommen recht gut mit Tritt zurecht.

Die Anzahl der profitierenden Tierarten wurde ermittelt mit den Datenbanken von „Plant Parasites of Europe“ (www.bladmineerders.nl) für pflanzenfressende Arten (Phytophage) und NaturaDB (www.naturadb.de) für Arten wie Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Käfer usw.

Thymianarten:

- Thymus serpyllum – Sand- oder Feld-Thymian

(97 Phytophage, 41 Wildbienen (2 davon spezialisiert), 14 Schmetterlinge, 25 Raupen (5 davon spezialisiert) und 2 Käfer) - Thymus praecox – Frühblühender Thymian

(32 Phytophage, 38 Wildbienen (2 davon spezialisiert), 14 Schmetterlinge, 15 Raupen (davon 2 spezialisiert), 4 Schwebfliegen und 2 Käfer) - Thymus pulegioides – Gewöhnlicher Thymian

(50 Phytophage, 38 Wildbienen (2 davon spezialisiert), 31 Schmetterlinge, 21 Raupen (davon 3 spezialisiert), 4 Schwebfliegen und 2 Käfer)

Weitere Arten sind beispielsweise:

- Bellis perennis – Gänseblümchen

(36 Phytophage, 37 Wildbienen (2 davon spezialisiert), 5 Schmetterlinge, 3 Schwebfliegen und 1 Käfer) - Sedum acre – Scharfer Mauerpfeffer

(19 Phytophage, 14 Wildbienen,1 Schmetterling, 4 Raupen, 1 Schwebfliege) - Scorzoneroides autumnalis – Herbst-Löwenzahn

(52 Phytophage, 76 Wildbienen (16 davon spezialisiert), 25 Schwebfliegen und 2 Käfer) - Prunella grandiflora – Großblütige Brunelle

(13 Phytophage, 37 Wildbienen (2 davon spezialisiert), 5 Schmetterlinge, 3 Schwebfliegen und 1 Käfer) - Prunella vulgaris – Kleine Brunelle

(35 Phytophage, 37 Wildbienen (2 davon spezialisiert), 5 Schmetterlinge, 3 Schwebfliegen und 1 Käfer)

Zwischen den Gehwegplatten darf was wachsen, Foto: Joschka Meyer

Rasen artenreicher machen

Unter Naturgärtnerinnen und -gärtnern sind Rasenflächen oft verpönt, weil die letzten ca. 140 Jahre „Rasenindustrie“ diesen Standort leider immer artenärmer werden ließ. Das muss jedoch nicht so sein, und eine artenreiche Rasenfläche bietet einen zusätzlichen, wichtigen Lebensraum für viele Arten im Garten. Doch gegen die hochgezüchteten „Supergräser“ können sich meist nur wenige sehr starkwüchsige Arten durchsetzen. Dazu gehören u.a. und je nach Standort Weißklee, Kriechender Hahnenfuß, Orangerotes Habichtskraut oder auch der Löwenzahn. Diese Arten wiederum sind bei konventionelleren Gartengestaltungen eher unbeliebt und bedürfen zum Teil einer Argumentationshilfe. Diese findet sich häufig in ihrer ökologischen Wertigkeit und einer höheren Widerstandsfähigkeit gegenüber Staunässe oder Trockenheit im Vergleich zu vielen Rasengräsern.

Die Anwesenheit von sogenannten „Rasenunkräutern“ ist daher eher als Bereicherung der Rasenfläche zu betrachten. Auch das Setzen von Frühblühern kann den Rasen auf einfachste Weise zusätzlich aufwerten. Am leichtesten ist das mit besonders frühen Pflanzen wie Krokussen, Winterlingen und Schneeglöckchen, an den weniger begangenen Stellen zu erreichen. Je nach Schnittregime sind auch andere Geophyten möglich. Wir müssen jedoch immer so mähen, dass sich diese in ihre unterirdischen Speicherorgane zurückziehen können, bevor wir sie abmähen. Nur so haben sie wieder ausreichend Kraft für das nächste Jahr. Das ist bei den genannten frühen Arten häufig bereits Anfang April der Fall.

Auch Moose gehören meiner Ansicht nach in den Rasen. Sie dienen u. a. Vögeln und Kleinsäugern zum Nestbau, sind Lebensraum vieler Kleinstlebewesen, filtern Feinstäube und verbessern die Wasseraufnahme des Bodens, um nur einige positive Eigenschaften zu benennen. Dort, wo Rasen weniger betreten wird, kann das Mähen auch nur jedes dritte oder vierte Mal erfolgen. Die unterschiedliche, mosaikartige Pflege begünstigt in vielen Fällen eine höhere Artenvielfalt. Düngen und Wässern gehört meiner Ansicht nach der Vergangenheit an, genauso wie andere Pflegemaßnahmen (z. B. Vertikutieren), die lediglich die Gräser unterstützen sollen.

Unter (Obst-)Bäumen sollten wir keinen streng gemähten Schurrasen pflegen. Der Bereich unter der Baumkrone sollte stärker durchwachsen und daher eher als Wiese oder Saum gepflegt werden. Schurrasen bildet u. a. einen sehr dichten „Wurzelfilz“ aus. Dieser entnimmt insbesondere viel Wasser und Stickstoff, bevor die Bäume darankommen. Auch deshalb wird Schurrasen als „Leichentuch“ der Bäume bezeichnet.

Krokus im Rasen, Foto: Joschka Meyer

Neuanlage Rasen

Für deutlich höhere Artenvielfalt, muss meistens der ganze Rasen neuangelegt werden, da die hochgezüchteten „Supergräser“ kaum wegzukriegen sind und viele andere Arten unterdrücken. Auch in den Saatgutmischungen für die neue Ansaat müssen Gräser enthalten sein und sogar in einem hohen Anteil. Gräser sind und bleiben ein entscheidender Bestandteil der Pflanzengesellschaft einer Rasenfläche. Häufig unterscheiden sich die Zuchtformen leider auch namentlich nur wenig von den Wildformen. So findet sich der Horst-Rotschwingel in seiner deutschen Bezeichnung in fast jeder Mischung, wobei Festuca rubra commutata die starkwachsende Auslese ist und Festuca rubra die Wildform darstellen sollte. Wertige Mischungen weisen jedoch auch darauf hin, dass es sich um Wildgräser handelt. Außerdem kommen im Regelfall noch Gräserarten hinzu, die man in den konventionellen Mischungen der Rasenindustrie nicht findet. Darunter können Arten sein wie: Schmalblättriges Rispengras Poa angustifolia, Weide-Kammgras Cynosurus cristatus und/oder Gewöhnliches Ruchgras Anthoxanthum odoratum. Die Arten, die bereits für die Fugen der Pflasterflächen empfohlenen wurden, können genauso in der Rasenfläche funktionieren.

Bewehrte Mischungen finden Sie in jedem Fall bei: https://www.rieger-hofmann.de/rieger-hofmann-shop/shop.html

Gräser mit Habichtskraut, Foto: Joschka Meyer

Sichtschutz durch Stauden, Gräser und Nutzpflanzen

Sich für bestimmte Bereiche auf der Kleingartenparzelle blickgeschützte Aufenthaltsorte zu schaffen, ist je nach bestehenden Regularien nicht immer einfach. Kleingartenanlagen haben u. a. eine geringe Pacht, da diese der gesamten Bevölkerung als Naherholungsort dienen sollen. Damit sich auch Spaziergängerinnen und Spaziergänger in der Anlage wohlfühlen, müssen die Parzellen eine gewisse Einsehbarkeit erfüllen. Dies wird u. a. durch vorgegebene Grenzabstände und maximale Wuchshöhen der Bepflanzungen erreicht sowie durch Verbote in Bezug auf die Pflanzung von immergrünen Koniferen und dem Aufstellen von Sichtschutzwänden. Dennoch gibt es meistens zahlreiche Möglichkeiten, sich entsprechende Rückzugsorte zu gestalten. Beachten Sie nur immer die Vorgaben Ihrer Gartenordnung und sprechen Sie im Zweifel mit Ihrem Vorstand über Ihre geplante Ausführung.

Hochwachsende Stauden und Gräser sind im Regelfall bis auf wenige Ausnahmen gestattet und unterliegen keinen größeren Beschränkungen. Diese bilden zwar nicht das ganze Jahr hindurch Sichtschutz, da sie im Frühjahr vorerst neu austreiben müssen. Sie sind jedoch im Vergleich zu Gehölzen platzsparender und erreichen meist auch schneller die erwartete Endhöhe.

Eine Sichtschutzpflanzung aus Nutzpflanzen wie Obst- und/oder Beerengehölzen, Bohnen- und/oder Tomatenspalieren sowie vielen weiteren Möglichkeiten sollte in den meisten Fällen durchgeführt werden können, da es der vertraglichen Nutzungsverpflichtung dient. Auch viele Nutzpflanzen haben eine bedeutende Einbindung in unsere Nahrungsnetze, und allein durch die Nahrungsmittelproduktion vor Ort werden ökologische Schäden, weite Transporte mit all ihren negativen ökologischen Auswirkungen, wie z.B. dem damit verbundenen CO2-Ausstoß, verhindert.

Grüner Sichtschutz, Foto: Joschka Meyer

Eine grüne Sichtschutzvariante ist immer eine ökologische Aufwertung im Vergleich zu einer ausschließlich bautechnischen Variation. Bei der Verwendung von Rankelementen für Zierpflanzen sowie der Pflanzung von Ziergehölzen muss häufig in die Gartenordnung geschaut werden, welche Vorgaben im Verein dazu bestehen, weshalb die hier genannten Beispiele sich auf Stauden beschränken.

Die Pflanzenbeispiele sollen lediglich einen Einblick geben. Bei der Verwendung von Pflanzen mit mitteleuropäischer Herkunft ist in jedem Fall eine hohe ökologische Wertigkeit zu erwarten.

Die Anzahl der profitierenden Tierarten wurde ermittelt mit den Datenbanken von „Plant Parasites of Europe“ (www.bladmineerders.nl) für pflanzenfressende Arten (Phytophage) und NaturaDB (www.naturadb.de) für Arten wie Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Käfer usw.

- Eupatorium cannabinum – Wasserdost

(80 Pytophage, 72 Wildbienen (11 davon spezialisiert), 32 Schmetterlinge, 18 Raupen, 16 Schwebfliegen und 2 Käfer) - Aruncus dioicus – Waldgeißbart

(19 Phytophage, 37 Wildbienen, 2 Raupen, 1 Schwebfliege und 1 Käfer) - Onopordum acanthium – Eselsdistel

(62 Pytophage, 80 Wildbienen (9 davon spezialisiert), 1 Schmetterling, 2 Raupen, 28 Schwebfliegen und 5 Käfer) - Lavatera thuringiaca – Strauchmalve

(22 Pytophage,1 Wildbiene diese Art spezialisiert (Malven-Langhornbiene))

Die Erkenntnisse über die Nutzung der Pflanzen durch andere Lebewesen sind sehr dynamisch und unterliegen der stetigen Beobachtung der Bevölkerung und Forschung in der Wissenschaft. Auch insbesondere Citizen-Science Projekte können dazu beitragen neue Artenkenntnisse zu erlangen und die Liste an Nutzern zu erweitern.

Weiterführende Infos

Der Wissenschaftler Dr. Karsten Mody gab im ersten Teil der Online-Veranstaltung „Pflanzen für mehr Biodiversität“ einen Einblick in das faszinierende Zusammenspiel von Pflanzen und Tieren